Невидимый подвиг

Учёные и врачи на страже радиационной безопасности России

Более тридцати лет прошло с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За всё это время лишь единицы в нашей стране подвергались вредоносному облучению из-за несчастных случаев на производстве – всё благодаря мощнейшей системе радиационной безопасности и гигиены и отлаженной работе российских врачей-радиологов, биофизиков, дозиметристов и других сотрудников атомной промышленности.

Служба этих специалистов опасна, тяжела и не всегда заметна, но именно им многие обязаны жизнью.

Американские ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года навсегда изменили жизнь на земле. От взрыва над Хиросимой, в огне которого за доли секунды не просто сгорели − испарились, распались на молекулы десятки тысяч мирных жителей, содрогнулся и застонал весь мир. Впервые человечество осознало, что способно уничтожить само себя. Особое беспокойство демонстрация ядерной силы США вызвала у руководства СССР. Появление принципиально нового вида оружия сводило на нет все военные преимущества сверхдержавы и на суше, и на море, и в воздухе. С этого момента все силы советского государства были брошены на создание собственного ядерного оружия. Первая отечественная атомная бомба, или, как её называли, «изделие», получила официальное название РДС-1 — «Реактивный двигатель специальный». В кулуарах быстро родилось другое, не лишённое гордыни название — «Россия делает сама».

Начало Рукотворный ад

Начало Рукотворный ад

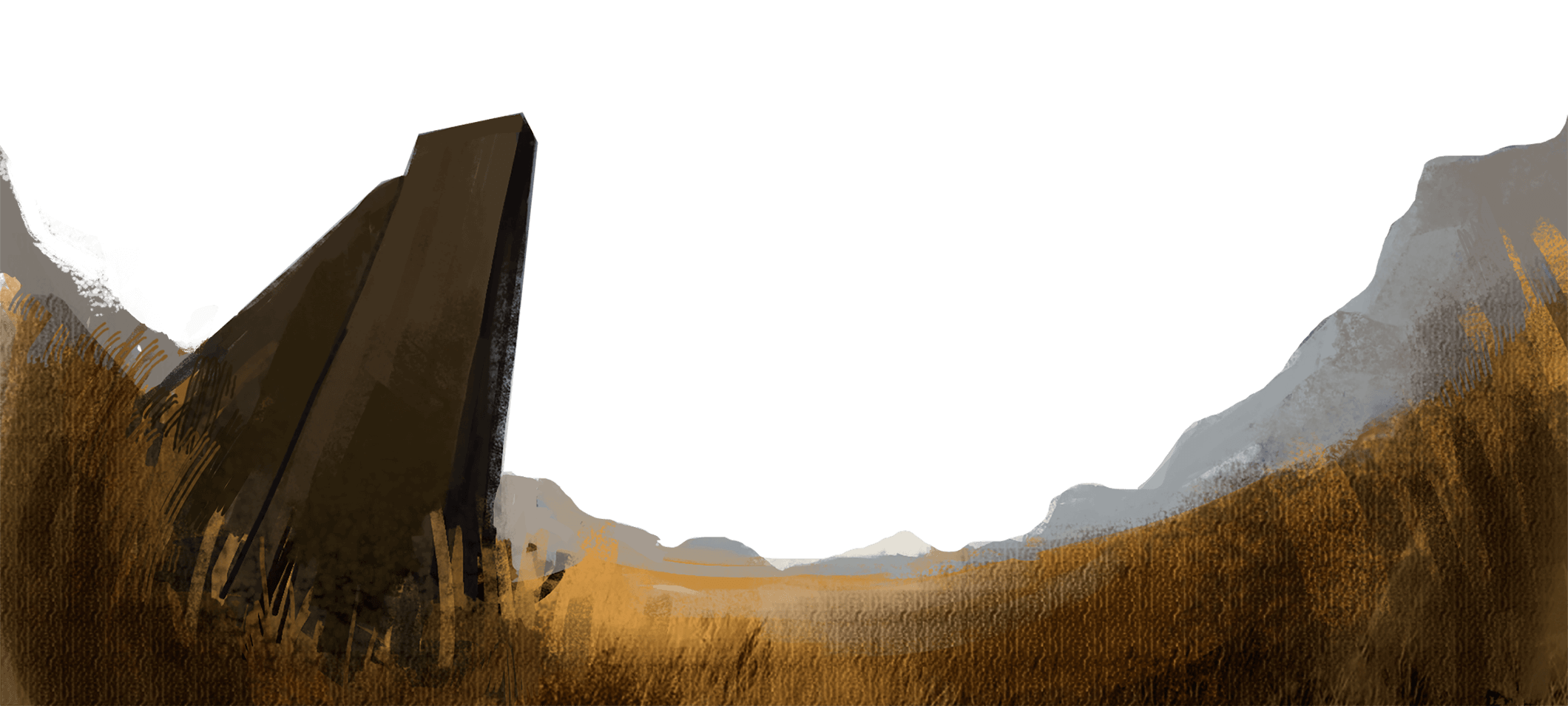

Выжженная солнцем казахская степь, ясное, безоблачное небо и бесчисленные кратеры, словно на поверхности Луны. И в мёртвой тишине – вой ветра. Вот уже больше четверти века Семипалатинский полигон закрыт, испытания здесь не проводятся, но до сих пор в некоторых его районах сохраняется устойчивый радиационный фон. Удивительно, но местных это ничуть не смущает – они не только спокойно живут здесь, но и пасут в этом гиблом месте скот и даже выращивают пшеницу.

По тем же тропам, где сегодня гонят овец и лошадей местные пастухи, почти 70 лет назад ползли два танка. Издали они были похожи на двух бронированных черепах – на них не было башен с орудиями.

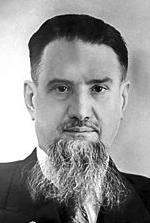

Одну из машин вёл полковник Сыч, мрачного вида служака, всего несколько лет назад бравший Берлин и бившийся с врагом на подступах к Рейхстагу. Рядом сидел широкоплечий мужчина в военной форме, противогаз скрывал мужественный армянский профиль и острый, сосредоточенный взгляд. Его звали Аветик Игнатьевич Бурназян. Позади сидели ещё двое в противогазах – физик Шаронов и инженер Калугин. Танк шёл на максимальной скорости, поднимая в воздух облака радиоактивной пыли.

Вдруг из-под гусениц в небо с жалобным клёкотом рванулись две большие птицы. Это были степные орланы. Они изо всех сил старались взлететь, но не могли – их перья были опалены взрывом. «Чёрт, странно как движутся», – проронил полковник Сыч, глядя в перископ. «Они ослепли. Вспышка разом лишила их и крыльев, и зрения», – ответил Бурназян,и в кабине снова повисло напряжённое молчание. До цели оставалось каких-то три километра.

Они понимали, что едут прямиком в ад. На календаре было 29 августа 1949 года, на часах – 7:20 утра…

Тремя месяцами ранее

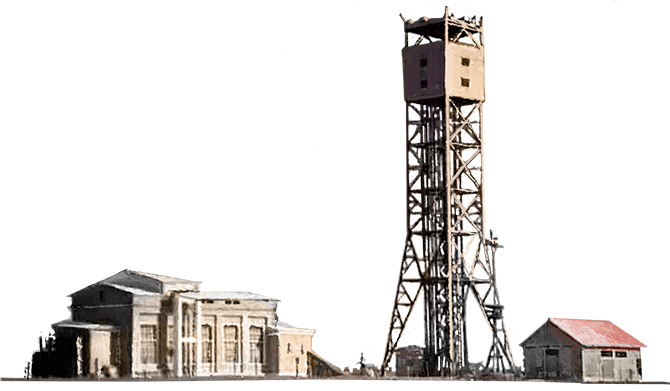

Прииртышская степь на 170 километров западнее Семипалатинска. Кругом невысокие горы, холмы и ни одной живой души. Идеальное место для проведения первого испытания. К июлю 1949 года здесь подготовили опытную площадку – окружность диаметром 10 км, разбитую на отдельные сектора. В одном секторе испытатели возвели трёхэтажные здания, отрезки тоннелей метро, мосты, фрагменты взлётно-посадочных полос аэродромов, в другом разместили образцы самолётов и бронетехники, в третьем – подопытных животных, на которых собирались изучать воздействие радиации. В центре установили металлическую решётчатую башню высотой 37,5 метров с зарядом РДС-1 на вершине.

Испытание проходило в обстановке строжайшей секретности под руководством правительственной комиссии во главе с Лаврентием Павловичем Берией. Научным руководителем был Игорь Васильевич Курчатов, «отец» советской атомной бомбы.

Аветик Игнатьевич Бурназян также входил в комиссию и отвечал за радиационную безопасность людей во время испытания. Как лицо стратегического значения он должен был находиться в командном пункте вдалеке от эпицентра взрыва и курировать разведывательную экспедицию, чтобы в будущем разработать полноценную систему защиты от поражающих факторов взрыва. Однако Бурназян решил возглавить рейд лично.

В один из дней подготовки он подошёл к Курчатову и попросил разрешения отправиться в экспедицию. Курчатов ничего не хотел слышать. «Вы осознаёте всю степень риска?! — говорил он — Дозовая нагрузка в непосредственной близости от эпицентра сразу после взрыва – более 1000 рентген! Вы не можете так рисковать своей жизнью!».

Бурназяну стоило огромного труда убедить великого физика, что во время операции будут соблюдены все меры безопасности. Курчатов нехотя согласился.

- И.В. Курчатов

- Создатеь атомной бомбы, научный руководитель проекта

- А.И. Бурназян

- Ответственный за радиационную безопасность

Ему выделили два танка. Чтобы уберечь экипаж от радиации, Бурназян приказал усилить противолучевую защиту машин свинцовыми листами толщиной 5 см. Полковник Сыч с сомнением отнёсся к этой затее: «Слишком большая нагрузка на торсионы. Машина просто не тронется с места». Решение нашёл биофизик и дозиметрист М. И. Шальнов, который вошёл в экипаж второго танка: «Почему бы не снять с танков башни с орудиями? Они всё равно не собираются ни в кого стрелять. Это снизит нагрузку и позволит установить защиту нужной толщины». И танкисты, и А. И. Бурназян согласились.

Однако военное командование было против. «Танк без башни и пушки — это не танк, а жалкая запылённая черепаха! Испытание будут снимать камеры, эти кадры войдут в историю! Мы должны думать и о внешнем виде боевой машины!» – заявили в штабе. Точку в этом предельно серьёзном вопросе поставил Курчатов. «Испытание атомной бомбы — это не выставка собак, – сказал он на совещании с генералами. – А разведывательный танк — это не конкурсный пудель, которого надо причёсывать, чтобы жюри выставило ему оценку за внешний вид и осанку! На танках поедут молодые люди, которым надо беречь здоровье, а Аветику Игнатьевичу будет нелегко без свинцовой подушки!» Генералы нехотя уступили. С обеих машин сняли орудия и обшили их свинцовой бронёй. Кроме того, вместо снятых башен дозиметристы установили ионизационные камеры для определения концентрации радиоактивных газов в зоне взрыва, поэтому внешний вид танков не пострадал.

День испытания

Начало испытания назначили на 08:00 утра 29 августа. Небо над полигоном с каждым часом становилось всё пасмурней, поднялся ветер, и Курчатов с Берией решили перенести взрыв на час раньше.

День испытания

Ночью перед испытанием военные закончили монтаж смертоносного "изделия" и нейтронного запала. Экспедиционные танки разместились в небольшой лощине за бугром в 10 километрах от башни с бомбой, высоко задрав стальные "хоботы" с камерами, которые должны были фиксировать гамма- и бета-излучение. До часа "Ч" оставались считанные минуты.

С небольшого бугра А. И. Бурназян в окружении коллег обозревал полигон. Позже он вспоминал: «Вокруг вышки в пустыне развертывалась панорама странного, пугающего города, который никогда не получит имя и не будет нанесён ни на одну географическую карту. Да, это город-мишень. И все улицы в нём с большими кирпичными и малыми бревенчатыми домами, площади, изрытые окопами и ходами сообщений, танковые сообщения на улицах, артиллерийские батареи в блиндажах, доты и дзоты, аэродромы с самолетами разных конструкций, мосты – всё это лишь детали города-мишени, подсказанные не праздной фантазией, а намерением получить как можно более полную информацию от первого взрыва, который должен продемонстрировать всему миру мощь Советского государства» [1] . За несколько минут до взрыва ученые поспешили укрыться в танках. Три минуты… Две… Одна. Ослепительный свет залил всю округу. Где-то в ста километрах на наблюдательной вышке стоял караульный-казах. Он ничего не знал о взрыве и, увидев заслонивший полнеба огненный шар, в ужасе рухнул на пол с криком «а-а-а, солнце падает!» и закрыл голову руками.

Потом последовал страшный грохот, и через долю секунды взрывная волна докатилась до танков-разведчиков, подбросив их в воздух, как пёрышки. В командном центре все, кто не успел за что-нибудь ухватиться, попадали на пол. Тысячи тонн земли и пыли взметнулись вверх, вмиг образовав чудовищный гриб высотой несколько сотен метров. Под ним в том месте, где только что стояла вышка, в лучах восходящего солнца сверкала «сковородка» остекленевшего грунта.

«Ну, наш выход», – сказал полковник Сыч и нажал на газ. Танки с гулом перевалили через бугор и направились каждый в своём направлении, тщательно оговорённом заранее. Бурназян приник к перископу. Перед ним открылась страшная картина развороченного взрывом города-призрака. «Между домами бегал верблюд с обгоревшим горбом, в загоне волновались быки, и их рёв был слышен в танке. Горела цистерна с нефтью, и чёрный дым добавлял траура и без того мрачной картине. Сброшенный с рельсов паровоз валялся вверх колёсами далеко от железнодорожных путей. Стальные фермы моста были согнуты в бараний рог» [1] , – писал А. И. Бурназян в своих воспоминаниях.

Железобетонная башня почти сорок метров высотой, на которой был установлен заряд, испарилась, оставив под собой громадную воронку, покрытую тонким слоем стекла. Энерговыделение взрыва составило 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. А. И. Бурназян и другие члены экипажа – дозиметристы, инженеры, биофизики, – теряясь в клубах дыма и радиоактивной пыли, с риском для жизни произвели все необходимые замеры радиации, взяли пробы грунта и успешно вернулись к командному пункту, где их ждали руководители операции. «Блестящая работа, Аветик Игнатьевич», – сказал Курчатов и пожал Бурназяну руку.

Железобетонная башня почти сорок метров высотой, на которой был установлен заряд, испарилась, оставив под собой громадную воронку, покрытую тонким слоем стекла. Энерговыделение взрыва составило 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. А. И. Бурназян и другие члены экипажа – дозиметристы, инженеры, биофизики, – теряясь в клубах дыма и радиоактивной пыли, с риском для жизни произвели все необходимые замеры радиации, взяли пробы грунта и успешно вернулись к командному пункту, где их ждали руководители операции. «Блестящая работа, Аветик Игнатьевич», – сказал Курчатов и пожал Бурназяну руку.

Это было начало. Впереди — годы кропотливой, колоссальной по умственному и физическому напряжению работы. В дальнейшем А. И. Бурназян также отвечал за радиационную безопасность при проведении испытаний и лично выезжал на каждый новый взрыв. Его исследования внесли бесценный вклад в развитие системы радиационной безопасности и медицины, однако за это пришлось дорого заплатить.